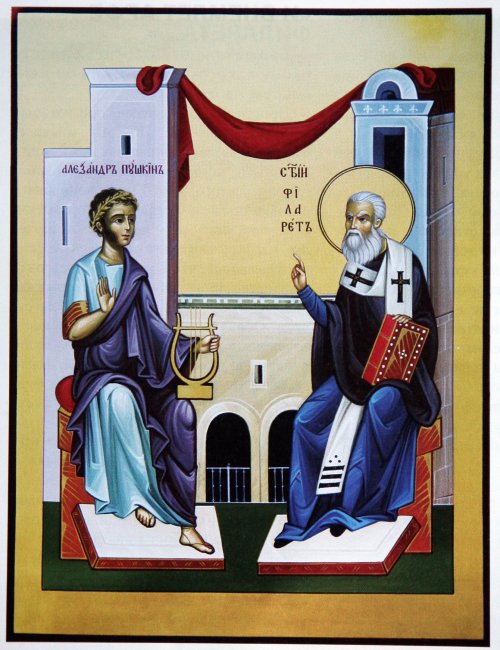

Удивительная икона

На днях мне подарили очень необычную икону святителя Филарета Московского (Дроздова). Этот «Филарет Мудрейший», как называли его современники, является колоссальной фигурой Русской Церкви 19-го века. Автор знаменитого Катехизиса, то есть учебника о православной вере, в котором просто и ясно излагаются догматы нашей веры, инициатор перевода Библии на русский язык — знаменитый Синодальный перевод был осуществлен благодаря именно митрополиту Филарету. Активный сторонник отмены крепостного права, которая и была осуществлена во многом благодаря митрополиту Филарету…

Блестящий церковный деятель и вместе с тем — молитвенник и чудотворец.

Двадцать лет назад митрополит Филарет был прославлен в лике святых. Но почему на иконе изображен Пушкин?..

Эта необычная икона опирается на одну интересную историю, о которой не все знают.

В 1828 году Александр Пушкин пишет стихотворение:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

26 мая 1828

Это стихотворение гениального поэта прочитал митрополит Филарет и, взволновавшись, написал поэту ответ:

Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога нам дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум, –

И созиждется Тобою

Сердце чисто, светел ум.

По воспоминаниям современников, Пушкин был поражен этим стихотворным ответом церковного иерарха. Именно с этого времени начался процесс воцерковления Пушкина. Он по-настоящему пришел к вере, и его стихи последующих лет однозначно свидетельствуют о духовной эволюции поэта.

В знак благодарности митрополиту Филарету Пушкин пишет вот какое стихотворение:

В часы забав иль праздной скуки,

Бывало, лире я моей

Вверял изнеженные звуки

Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой

Невольно звон я прерывал,

Когда твой голос величавый

Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,

И ранам совести моей

Твоих речей благоуханных

Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт.

(Впоследствии, чтобы не было привязки именно к митрополиту Филарету, Пушкин для печати предложил другую концовку:

Твоим огнем душа палима

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт.)

19 января 1830

Вот об этом эпизоде из жизни великого святителя Филарета и повествует икона.

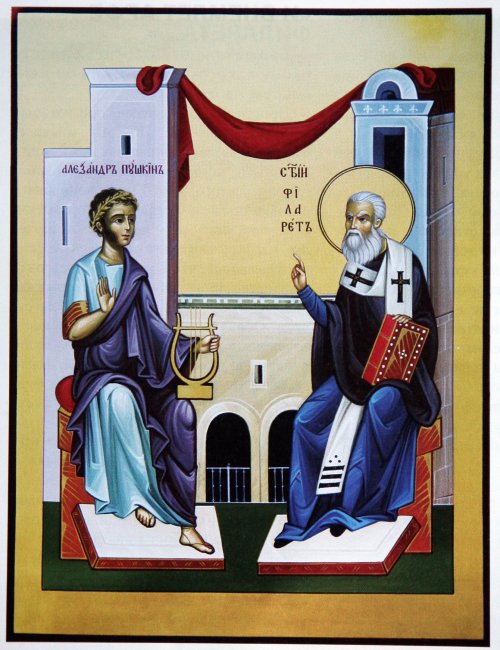

На днях мне подарили очень необычную икону святителя Филарета Московского (Дроздова). Этот «Филарет Мудрейший», как называли его современники, является колоссальной фигурой Русской Церкви 19-го века. Автор знаменитого Катехизиса, то есть учебника о православной вере, в котором просто и ясно излагаются догматы нашей веры, инициатор перевода Библии на русский язык — знаменитый Синодальный перевод был осуществлен благодаря именно митрополиту Филарету. Активный сторонник отмены крепостного права, которая и была осуществлена во многом благодаря митрополиту Филарету…

Блестящий церковный деятель и вместе с тем — молитвенник и чудотворец.

Двадцать лет назад митрополит Филарет был прославлен в лике святых. Но почему на иконе изображен Пушкин?..

Эта необычная икона опирается на одну интересную историю, о которой не все знают.

В 1828 году Александр Пушкин пишет стихотворение:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

26 мая 1828

Это стихотворение гениального поэта прочитал митрополит Филарет и, взволновавшись, написал поэту ответ:

Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога нам дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум, –

И созиждется Тобою

Сердце чисто, светел ум.

По воспоминаниям современников, Пушкин был поражен этим стихотворным ответом церковного иерарха. Именно с этого времени начался процесс воцерковления Пушкина. Он по-настоящему пришел к вере, и его стихи последующих лет однозначно свидетельствуют о духовной эволюции поэта.

В знак благодарности митрополиту Филарету Пушкин пишет вот какое стихотворение:

В часы забав иль праздной скуки,

Бывало, лире я моей

Вверял изнеженные звуки

Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой

Невольно звон я прерывал,

Когда твой голос величавый

Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,

И ранам совести моей

Твоих речей благоуханных

Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт.

(Впоследствии, чтобы не было привязки именно к митрополиту Филарету, Пушкин для печати предложил другую концовку:

Твоим огнем душа палима

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт.)

19 января 1830

Вот об этом эпизоде из жизни великого святителя Филарета и повествует икона.